図書館の魅力はまだ知らぬ本や著者との“未知との遭遇”はもちろんだが、思わぬ本との再会にこそある気がする。人は本と再会することで過去と今の自分を知ることになる。図書館の本の検索機はそんな橋渡し役だ。

検索機のモニタ上にそんな再会が訪れると、懐かしき書名や著者へと引きつけられていって、目的の本そっちのけで当時の様々なことへと誘いはじめる。

再会したのは正木ひろしだった。

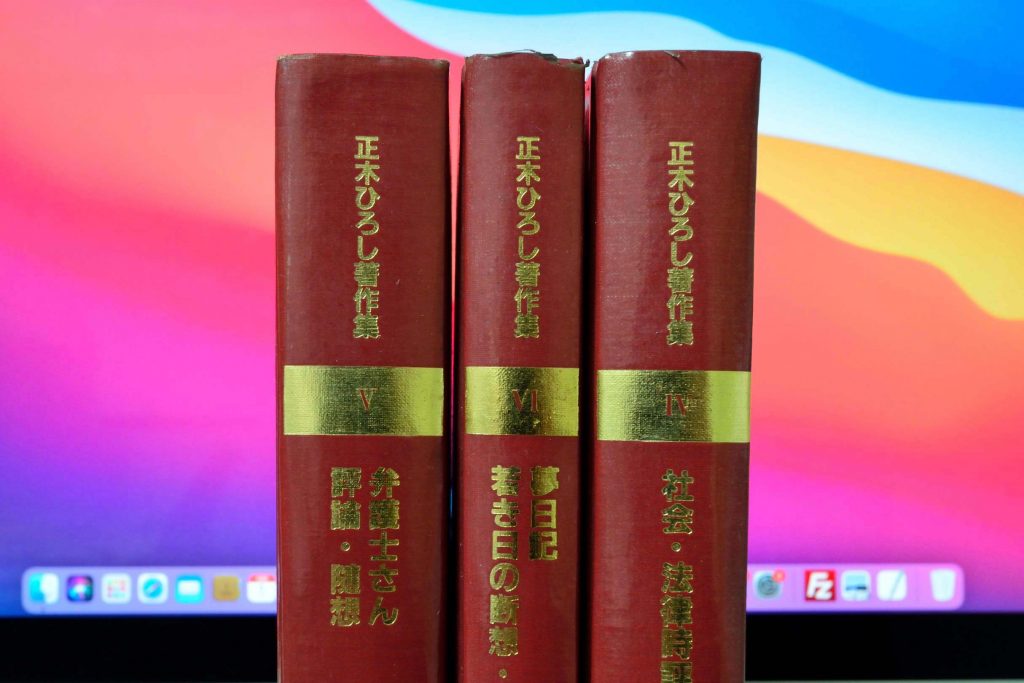

『正木ひろし著作集』全六巻(編者 家永三郎 佐伯千仭 中野好夫 森永三郎 三省堂)。

映画に貪欲だった高校時代、「参考文献」にしていた一冊に『日本映画名作全史 戦後篇』(猪俣勝人著 現代教養文庫)があった。戦後の数々の名作邦画が紹介されたこの本に映画『真昼の暗黒』(監督・今井正 1956年)が載っていて、原作者が正木ひろしで弁護士とあった。この名を知ったのはその時がはじめてだったと思う。この本は今も手元にあるが、結局この映画を見ることはなかった。

借りた『正木ひろし著作集』は、最近ではあまりお目にかかれない立派な体裁でA5版。弁護士事務所の本棚に並ぶ法曹関係書といった風格だ。

ブックケースはないが多分あったろう、臙脂色の表紙は用紙自体の美しさが活かされて、書名と著者名のみが背に箔押しされ金色が美しい。花布はクリーム色で栞はない。本を開くと糸でかがってある。最近は製本技術の向上で糸かがりも減っているようだが、開閉の頻度が多かったりページ数の多い本には必要となる。不特定多数が使用する図書館の本にとっては、本を丈夫で長持ちにしてくれる“糸かがり”は強い味方になる。など考えつつ……

そして思い出す。図書館へ来た今日の目的は本の問い合わせのためだったのを。これはいかん! そっちのけだ。頭の中からは正木ひろしも消し去っている、こっちもそっちのけだ。

まぁあわてるな、とも思う。本のテンポは社会とズレているものだ。否、でなければならない。本の持つ時間は人間本来の持つ時間に沿っているからこそ本を読み、そして考えるのではなかったのか。

路地裏に入らずして旅は語れない。路地裏に入って旅の密度は何倍にも膨らむ。路地裏万歳!

想いのまま流されてみる。黒澤明、小津安二郎、溝口健二、大島渚、今村昌平、浦山桐郎、勅使河原宏、武智鉄二、吉田喜重…などなど日本映画の巨匠たちの名前が広がって作品へと導く。

正木ひろしとは帰宅してゆっくり再会すればよい。

追記*自費で本の出版を考え迷っている方は、ためらわず図書館への直行をお薦めします。きっとあなたの本があるでしょう。